Não quero assustar ninguém, mas viver está ficando complicado. Ouço agora uma música lindíssima, e me bate o desejo de preservá-la. Corro ao gravador mais próximo e aí topo com uma floresta compacta de botões enigmáticos. Resultado: não consigo captar sombra da melodia.

Coabito desconfiado com essas engenhocas. O prosaico microondas da cozinha devia ter uma função singela: aquecer os pratos destas insossas eras de refeições congeladas. A cada vez que o busco, no entanto, derrapo na multidão de teclas, que suspeito criadas com o solerte propósito de me humilhar.

Se vou ao banco, o terminal me recebe com 11 mandamentos irrecorríveis, a principiar pela senha, mutante sopa de letrinhas e números que nunca vou decorar. Minha valente máquina de escrever Olivetti era um lógico, prestante monumento ao bom senso. Já este computador é uma armadilha permanente, que certo dia detonou 20 páginas de um romance para sempre inacabado.

Hoje esqueci o telefone de uma amiga, recorri ao Auxílio ao Cliente, que fez o possível para me desauxiliar. Uma voz metálica declarou que de momento todas as posições estavam ocupadas e em seguida me brindou com um rap atroz. Volvida meia eternidade, fui intimado a discar infinitos coquetéis de algarismos. É óbvio que perdi na hora qualquer vontade de me comunicar com minha amiga ou com o universo.

Refleti, melancólico, que a informática não passa de uma forma requintada de burocracia. Houve um tempo em que te pediam certidões, carimbos, selos. Mas eram exigências sólidas, inteligíveis. Agora, na tirania do virtual, te requerem o domínio de comandos que jamais irás entender.

Nesta última quarta-feira de julho prefiro tentar entender – ou até mesmo decifrar – a reação de animais à música. A reação dos gatos, por exemplo, tem sido motivo de interpretações que tendem a dotar os gatos de especial sensibilidade (de um modo semelhante à humana) a certos sons musicais. Há exemplos conhecidos.

Li, certa vez, que uma gata lambia as mãos do dono pianista, sempre que este tocava determinadas peças. De outra vez. Li sobre um gato que fugia para o ponto mais afastado possível sempre que tocava “O Pássaro de Fogo”, de Stravinsky. No primeiro exemplo, tratava-se de os sons emitidos poderem levar a gata a “pensar” o dono em perigo, lambendo-lhe as mãos em sinal de proteção. No segundo exemplo, o gato refugiava-se por causa das notas agudas emitidas, associando estes sons a sinais de perigo.

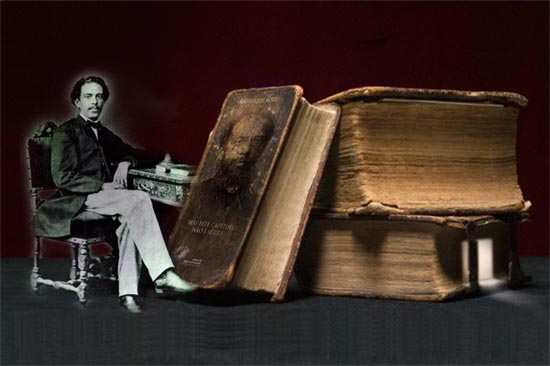

Agora apareceram discos com música especialmente arranjada para gatos. E há o gato de Domenico Scarlatti (1685-1757) que tinha a especial predileção de passear por cima do teclado do cravo do compositor, detendo-se por vezes em determinada nota e esticando as orelhas até que o som cessasse.

Bom! Esse gato é o único exemplo de gato compositor: uma noite, o seu passeio sobre o teclado, que acordou Scarlatti, produzia uma linha melódica que o músico transcreveu para um papel que tinha à mão, tendo daí nascido a “Fuga do Gato” (K.30 ou L.499). Há ainda o gato do poema “Cancíon novísima de los gatos” de García Lorca, que também passeava de noite no teclado, que escutava Debussy, mas não gostava de Beethoven. Este mesmo Debussy, que de acordo com o poema foi um gato filarmônico na sua vida anterior, compreendia bem a beleza do acorde felino sobre o teclado.

Compositores especialmente sensíveis a gatos: Tchaikovsky, no bailado “A Bela Adormecida” (O Gato das Botas), Rossini a quem é atribuído o dueto para dois sopranos Duetto buffo di due gatti e Stravinsky que compôs canções para embalar gatos .Brahms, por outro lado, odiava gatos e entrava em pânico, sempre que avistava algum. ( Veja o vídeo abaixo )

Na área de outras músicas (jazz e pop), há também compositores e instrumentistas que se inspiraram em gatos para títulos de composições, de discos e até do seu próprio nome artístico. No teatro musicado, uma das melhores obras é Cats, de Andrew Lloyd Weber, baseada em versos do poeta T. S. Eliot.

A tirania do virtual, a te requerer o domínio de comandos que jamais irás entender, não deixa de ser também uma forma de te distanciar de pequenos gestos de sensibilidade como a tentativa de decifrar a reação de animais – o gato como exemplo – à música.

Talvez não demore muito a época em que proscreverão os livros, banirão os sonhos, exilarão os poemas. E seremos todos comportados autômatos, alheios aos mistérios do amor, incapazes de distinguir o som de uma canção do ruído espectral de máquinas que pouco a pouco engolirão o mundo.