O começo do fim

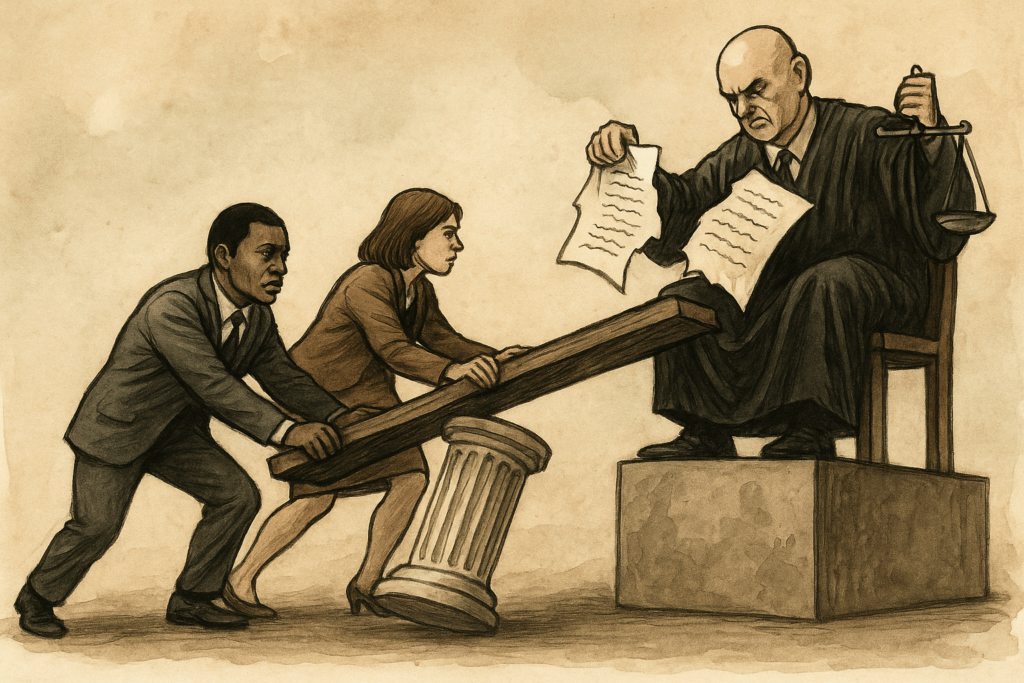

A verdadeira ruptura institucional e democrática ocorreu em março de 2016, quando o Supremo Tribunal Federal impediu a presidente Dilma Rousseff de nomear Lula para a Casa Civil. Pela primeira vez na história, um ato privativo do Presidente da República, previsto no artigo 84 da Constituição como competência discricionária, foi invalidado preventivamente pelo Judiciário.

O fundamento alegado foi desvio de finalidade, apoiado em interceptações telefônicas da Operação Lava Jato que sugeriam intenção de assegurar foro privilegiado ao indicado.

Ainda que houvesse elementos para questionar a conduta de Dilma, inclusive sob a ótica de crime de responsabilidade, a suspensão imediata da posse não tinha amparo constitucional. O controle de legalidade poderia anular o ato a posteriori, mas não cabia ao STF antecipar conclusões sem a devida apuração.

Esse precedente inaugurou uma deformação na prática constitucional. Atos políticos do chefe do Executivo passaram a ser revisados e até bloqueados pelo Judiciário em caráter preventivo.

Quatro anos depois, em abril de 2020, o ministro Alexandre de Moraes aplicou o mesmo raciocínio ao suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, feita por Jair Bolsonaro. Diferentemente do caso de 2016, não havia provas concretas de desvio de finalidade, havia apenas declarações e suspeitas oriundas do embate político, mais uma vez envolvendo Sérgio Moro, agora em peleja com Bolsonaro.

Somados, esses episódios consolidaram um divisor de águas: o STF deixou de se limitar ao controle da legalidade e passou a intervir em decisões políticas do Executivo, não só expandindo o conceito de “desvio de finalidade” para abranger conjecturas. Assim, deslocou-se o equilíbrio entre os Poderes, fragilizando a autonomia do Executivo, fazendo com que o STF assumisse um protagonismo que a Constituição de 1988 não conferiu à Corte.

Esse novo paradigma gerou duas consequências graves. Primeiro, a percepção de que o Supremo pode se sobrepor à vontade do Presidente em matérias que sempre foram de sua competência exclusiva. Segundo, a normalização de decisões judiciais baseadas mais em narrativas do que em provas consubstanciais e robustas, abrindo espaço para arbitrariedades incompatíveis com o devido processo legal e o consequente estado democrático de direito.

A lógica se expandiu em 2019, quando o então presidente do STF, Dias Toffoli, instaurou de ofício o Inquérito 4781, aquele das fake news, sem provocação do Ministério Público. Sob a relatoria de Alexandre de Moraes, o responsável pelo inquérito acumulou, no mesmo processo, as funções de vítima, investigador, acusador e julgador, até então um arranjo inédito, que foi contestado, mas validado pelo plenário da Corte como medida excepcional.

Essa elasticidade interpretativa atingiu seu ápice nos processos relativos aos atos de 8 de janeiro de 2023. Diante da depredação das sedes dos Três Poderes, o STF assumiu protagonismo absoluto: determinou prisões em massa, bloqueio de bens e julgamentos céleres, muitas vezes sem plena observância da individualização de condutas, da ampla defesa e da proporcionalidade das penas.

A trajetória é clara: de 2016 a 2023, o Supremo Tribunal Federal expandiu gradualmente seus poderes, sob o argumento de proteger a democracia, mas concentrando em si atribuições que fragilizam pilares da ordem constitucional, como a separação dos Poderes, o devido processo legal e o equilíbrio republicano.

Não por acaso, o atual presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou publicamente que “a partir de agora o STF passa a ter um papel ativo na política brasileira”.

Passados mais de 10 anos, os acontecimentos atuais são consequências diretas e inquestionáveis do desvio que tomou nossa Suprema Corte. Um desvio sem nenhuma sinalização que pode muito bem nos levar a um inexorável abismo.

E parece que esse não é o fim. Talvez nem o fim do começo.

Comentários