Promiscuidade como sintoma moral de uma crise coletiva

Há palavras que, quando bem compreendidas, ajudam a iluminar realidades complexas. “Promiscuidade” é uma delas. Nos últimos anos, ela parece sintetizar, de modo incômodo, muito do que vem acontecendo no Brasil, não apenas no campo dos costumes, mas, sobretudo, no plano ético e institucional dos relacionamentos.

Em seu sentido mais comum, promiscuidade costuma ser associada à prática sexual desregrada, à multiplicidade indiscriminada de parceiros e à ausência de vínculos afetivos estáveis. Trata-se de um entendimento corrente, quase automático, que carrega uma forte carga moral. No entanto, limitar o conceito a essa dimensão é empobrecê-lo. Do ponto de vista filosófico, promiscuidade diz respeito a algo mais profundo: à recusa de critérios éticos na forma como nos relacionamos com pessoas, instituições, valores e responsabilidades.

Nesse sentido ampliado, promíscuo não é apenas aquele que se entrega ao instinto sexual sem freios, mas todo aquele que aceita se relacionar, social, política ou institucionalmente, sem considerar princípios morais mínimos. É a substituição do discernimento pelo oportunismo, do compromisso pelo cálculo imediato, da ética pela conveniência. Trata-se, portanto, de uma degradação relacional que ultrapassa o indivíduo e se espalha como cultura.

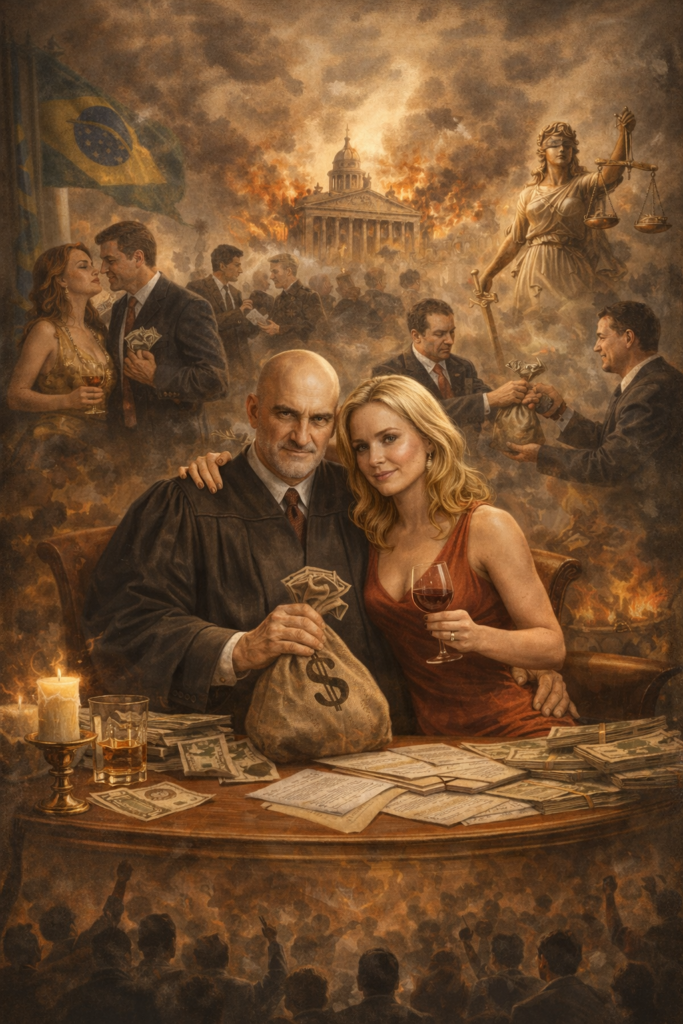

A crise institucional brasileira parece encontrar aí um de seus ambientes mais férteis. Não se trata de apontar uma causa única para todos os nossos problemas, mas de reconhecer um elemento transversal que atravessa diferentes esferas da vida pública: a normalização de relações eticamente frágeis, quando não abertamente espúrias. Relações essas que passam a ser vistas como naturais, inevitáveis ou até necessárias ao funcionamento do sistema.

Quando observamos o relacionamento entre representantes eleitos e parte do eleitorado, por exemplo, percebe-se com frequência a substituição do vínculo político legítimo por trocas de favores, benefícios específicos e recompensas indiretas. O voto deixa de ser expressão de projeto coletivo e passa a ser moeda de troca. O que deveria ser exceção torna-se regra; o que deveria causar indignação passa a ser tolerado.

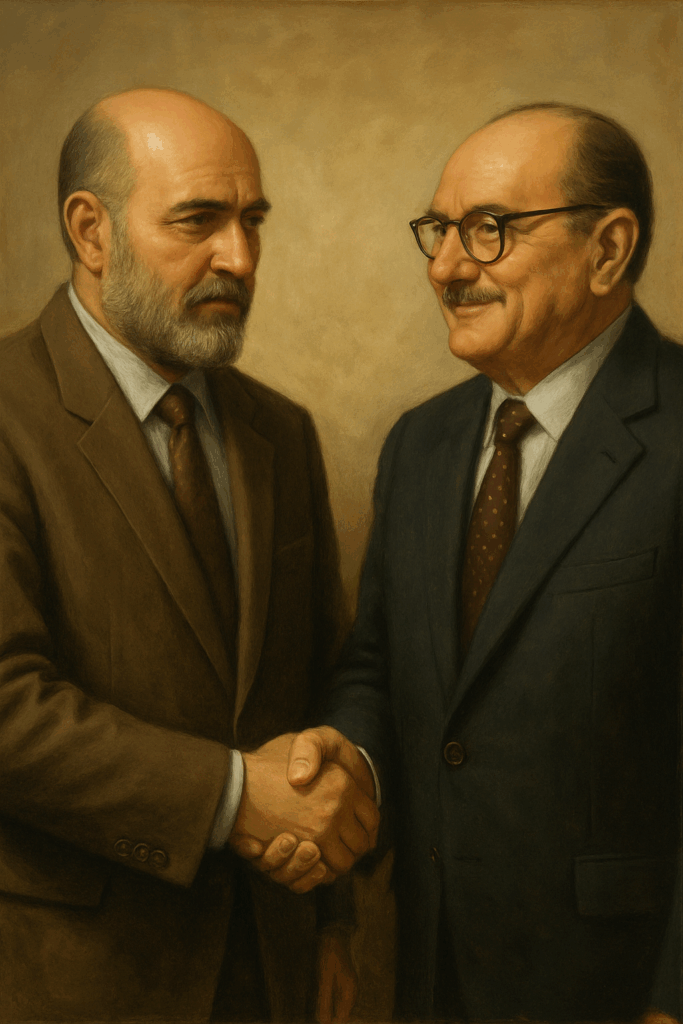

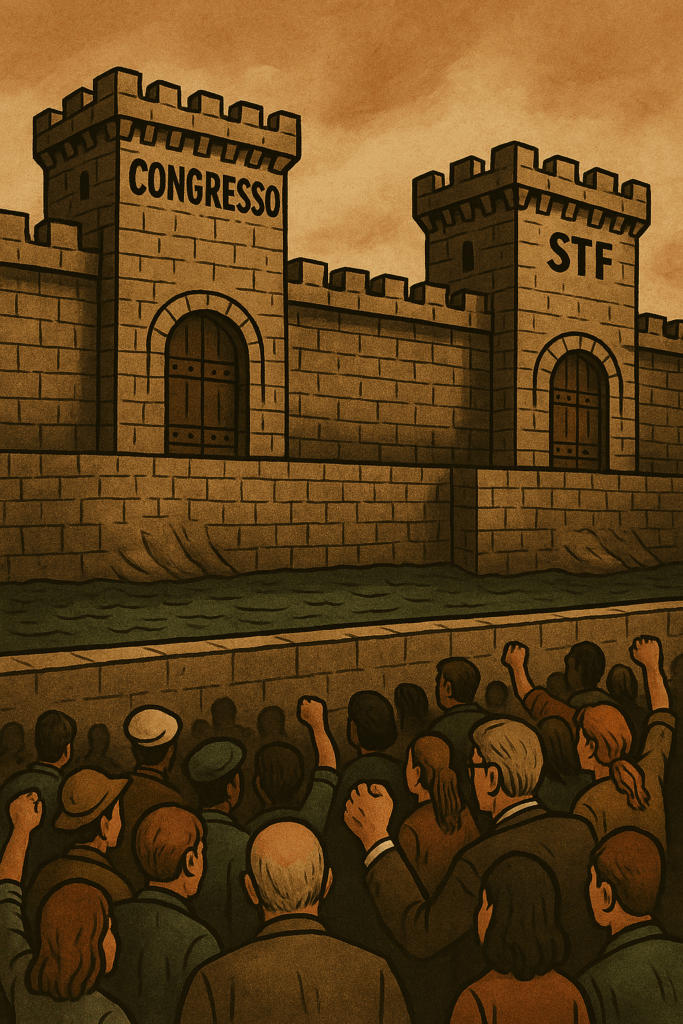

O mesmo padrão se reproduz nas relações entre os Poderes da República. Executivo e Legislativo, em vez de dialogarem a partir de suas atribuições constitucionais, muitas vezes se conectam por meio de interesses cruzados, negociações obscuras e dependências mútuas pouco transparentes. Quando esse tipo de lógica também alcança o Judiciário, instala-se um quadro ainda mais preocupante: o da corrosão das instâncias que deveriam arbitrar conflitos e proteger a legalidade.

Quando a promiscuidade ética passa a funcionar como lubrificante das engrenagens institucionais, o problema deixa de ser apenas político e torna-se civilizacional. Seus efeitos alcançam a imprensa, o meio empresarial, a academia, diversas categorias profissionais, os militares e, em última instância, o próprio tecido social. A fronteira entre o aceitável e o inaceitável se desloca silenciosamente.

Diante disso, surgem perguntas inevitáveis: até quando esse estado de coisas será tolerado? Em que momento a sociedade decidirá interromper esse processo de degradação moral travestido de pragmatismo? Não se trata de esperar por um evento milagroso, mas de reconhecer que nenhuma reforma institucional será eficaz enquanto não houver recuperação dos critérios éticos que orientam nossas relações.

Talvez o primeiro passo seja justamente este: nomear o problema, compreendê-lo em profundidade e recusar sua normalização. Sem isso, qualquer tentativa de mudança será apenas mais um arranjo superficial em meio a uma crise que é, antes de tudo, moral.

Comentários